04米の機能性玄米の非アルコール性脂肪肝改善作用

1非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)

(1)肥満とNAFLD

近年、食の欧米化、過食、運動不足など生活習慣の乱れによる肥満は、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、動脈硬化症などのリスク因子であるのみならず、脂肪肝を合併しやすくなることが知られています。健康診断を受診する3割の人に、肥満を原因とする全肝細胞の30%以上が脂肪化する非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)を発症している可能性が指摘されています。NAFLDはさらに進行すると生命に危険を及ぼす肝硬変、肝不全を引き起こし、肝細胞がんへと進行することが知られています。今後、肝硬変や肝細胞がんの基盤疾患として、ウイルス性肝疾患をしのぐと考えられており、日本だけでなくアジア、欧米においてもその対策が急務であります。

玄米は、白米と比較してタンパク質、脂質、食物繊維を多く含むだけでなく、ビタミンB1、ビタミンB6やビタミンE、鉄や亜鉛などのミネラルを含むことが報告されています。そのほかにγ-オリザノールなど脂質代謝改善作用を有する成分を含んでいることから、脂質代謝の抑制によって引き起こされる肥満症や糖尿病の予防・治療に有効な食品であると期待されています。

そこで、玄米や白米がNAFLDの予防・改善に効果を有するかを調べる目的で、過食によりNAFLDを発症するモデルラット(Zucker Fatty rat)を用いて、ベースのエサの炭水化物であるコーンスターチを白米、または玄米に置き換えたエサを用意し飼育しました。

(2)玄米のNAFLD予防・改善効果

その結果、ベースのエサを食べても、白米や玄米に置き換えても、食べる量に変化はなく、食事のエサによる体重変化は観察されませんでした。このことは、白米や玄米を食べることによって極端に体重が増加するという誤ったイメージではなく、食べ過ぎが太ることの原因であるといえます。

一方でベースのエサを食べたラットはNAFLDを発症し、玄米を混ぜたエサを食べたラットでは肝臓中の脂肪の蓄積が抑制されていました。興味深いことに、白米でも玄米ほどではありませんが、脂肪の蓄積が抑制されていました。

解析を加えた結果、肝臓の脂肪酸分解に関わる酵素や、脂肪の肝臓からの分泌に関わる因子の遺伝子の発現が上昇していました。また、それにともなって、肝障害マーカーであるaspartate aminotransferase (AST)、alkaline phosphatase (ALP)、alanine aminotransferase (ALT)、lactate dehydrogenase (LDH)、が低下していたことから、玄米には脂肪肝が抑制されることで肝障害が抑制される可能性があることが予想されました。また、これらの抑制効果は玄米摂取ほどではないが白米摂取でも認められたことは興味深い発見であります。

(3)玄米のビタミンA代謝亢進効果

前述のように、肥満によるさまざまな代謝異常はこれまで、炭水化物や脂質の過剰な摂取による脂肪組織の炎症が原因であると考えられています。これまで、NAFLDの発症原因として肥満や腸内細菌叢の変化やインスリン抵抗性などが示されていますが、そのメカニズムについてはいまだに不明であります。

しかし、近年の研究より、肥満やインスリン抵抗性では厳密な制御により生合成が調節されるビタミンAの活性本体であるレチノイン酸生合成が抑制されることで、潜在的なビタミンA欠乏になっていることが要因の一つであると報告されています。

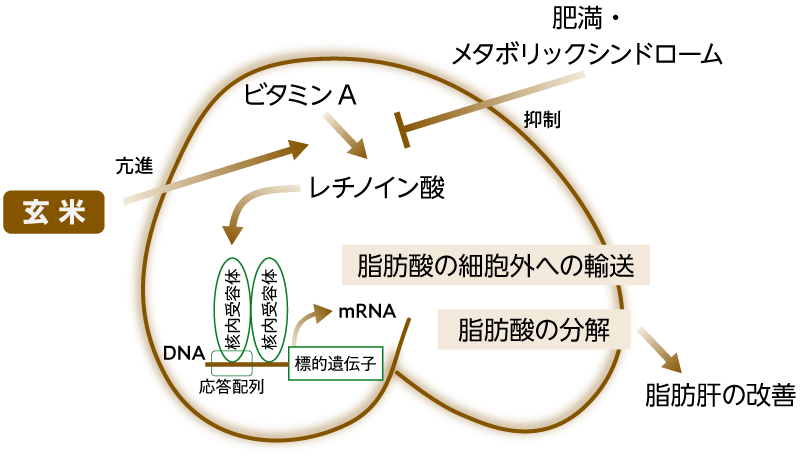

そこで、玄米を混ぜたエサを与えたラットの肝臓のビタミンA代謝を調べたところ、ベースのエサを与えたラットと比較して、レチノイン酸の合成が上昇していました。先ほど述べた、肝臓の脂肪酸分解に関わる酵素や、脂肪の肝臓からの分泌に関わる因子の遺伝子の発現はレチノイン酸により制御されることから、玄米中の成分がレチノイン酸の生合成を回復させることで、肝臓中の脂質代謝が正常化していたものと考えています。玄米にはビタミンAを含まないため、玄米中の未知の成分がビタミンA代謝を亢進したと予想しており、玄米によるNAFLD発症予防の新しい効果を提案できたと考えています(図表1)。

図表1 玄米の非アルコール性脂肪肝改善作用

また、玄米とぬかでNAFLDの予防効果を同様の実験系で改めて検証したところ、ぬか摂取で玄米と同等の効果があることが明らかになったことから、玄米中に含まれる有効成分はぬかに存在すると考えています。

(4)玄米のコレステロール代謝効果

さらに、白米および玄米摂取で血清および肝臓中のコレステロール値の減少が認めらました。そのメカニズムを解析したところ、肝臓でのコレステロール代謝が遺伝子発現のレベルで亢進したことにより、コレステロールの胆汁酸への変換が増大し、その胆汁酸が糞として排泄されたことが原因の一つであると考えています。

玄米は、白米に比べて食物繊維が多く含まれていることから、それらが胆汁酸と結合して、胆汁酸の腸管循環(胆汁酸が再吸収されるメカニズム)を阻害した結果、糞中への胆汁酸排出を促進した可能性が示されました。いまのところコレステロール代謝に関連する遺伝子レベルの上昇メカニズムにレチノイン酸が関与している可能性については不明であり、玄米の新たな効果であることが期待されています。

2米たんぱく質の機能性

現在では米に含まれているたんぱく質にも注目をして研究をしています。一般に、食品中のたんぱく質の消化吸収過程で生じるペプチドに機能性があることが明らかになりつつあります。そこで、米たんぱく質には他のたんぱく質源と異なる機能性を有する可能性が期待されます。

すでに、米たんぱく質が脂質代謝を改善する報告もあり、私たちも、腎臓病治療食の低たんぱく質米の製造過程で生じる米たんぱく質分解物を、高脂肪食を与えたマウスのエサに混ぜて飼育し効果を検証しました。その結果、体重減少の抑制が確認されましたが、肝臓中の脂肪に変化はありませんでした。

糞に含まれる脂肪量を解析すると、米たんぱく質分解物を混ぜたエサを食べたマウスの糞中の脂肪量が増加していました。このことは、小腸での消化吸収が阻害されている可能性を示しています。また、脂肪組織(精巣脂肪組織)も重量が減少していました。

これらの研究から、米たんぱく質には脂質代謝改善効果が期待されます。また、アミノ酸スコアが比較的高値を示す主食である米は、小麦が39に対して61と優良たんぱく質源であることから、脂質代謝のみならず、高齢者のフレイル予防の観点からも積極的なたんぱく質摂取は健康の維持に効果的であると考えています。

これらの研究成果から、玄米の単一成分を抽出してそれを食べることで得られる健康効果は限定的で、玄米、もしくは白米を継続的に食べることで総合的な効果が期待されると考えています。現在、東京農業大学では、これらの健康効果を期待した「高タンパク質米」の育種にチャレンジしています。これらは一連の研究は東京農業大学「こめプロジェクト研究」により支援を受けています。

参考文献

- Matsumoto, Saya Fujita, Ayano Yamagishi, Tomomi Shirai, Yukie Maeda, Tsukasa Suzuki, Ken-ichi Kobayashi, Jun Inoue, Yuji Yamamoto“Brown rice inhibits non-alcoholic fatty liver disease development by activating lipid oxidation via increasing retinoic acid metabolism.”J Nutr. 2021 Sep 4;151(9)2705-2713(2021)

- 松本雄宇、岩崎 優、細川 恵、鈴木 司、井上 順、重村泰毅、高野克己、山本祐司「低タンパク質米製造過程で生じる抽出米タンパク質分解物が脂質代謝に及ぼす影響」Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi 70(5)177–185(2023)

- 山本祐司、松本雄宇、鈴木 司、井上 順「ビタミンA代謝に影響を及ぼす結合タンパク質についての研究」(Study of Control Mechanism of Vitamin A Metabolism through its Specific Binding Proteins)ビタミン 95巻5-6(6月)257-265(2021)